文:廖延釗

7月19日正午,我從地下鐵九段下車站爬出地面,呼吸著久違的東京都心清新的空氣,準備步行前往一公里外的半藏門,與日本「重新審視車輛社會協會」座談交流。車站出口處,左有武道館,右為靖國神社的大鳥居,所以人行道上熙來攘往,平面道路上的車輛卻顯得稀疏,呈現的是沒有車輛噪音、廢氣、安全威脅的「熱鬧」景象,一種平靜舒適的熱鬧,感官接收到的是人們的交談聲、路樹的蔥鬱、河川邊的涼爽空氣,還有陌生的人與人之間不被鈑金隔離而能以眼神交流的親近感。若想到這是一個千萬人口巨型城市的市中心,更讓人驚覺一座懂得反思車輛社會的城市可以多吸引人。

正當我走在千鳥淵水畔的綠道,享受著步行之樂,感歎人本城市的美好時,遠處逐漸傳來車輛高速行駛的聲音,原來是橫亙在千鳥淵水面上的首都高速都心環狀線。世界的主要都市在戰後車輛數量激增的時代,多曾將市區的水岸空間填平或改建為高架快速道路,近者如台北堀川北段被改為新生高架道路,著名者如已被還原回河川的首爾清溪高架道路,我眼前的都心環狀線也正是日本車輛社會成型的1960年代的產物。台北與東京所不同者,東京的都心環狀線橫跨千鳥淵只是局部,通過賞櫻名勝千鳥淵公園的區段在建設當時已採地下化以保護景觀,而北段兩公里左右建於日本橋川的區段,也已於2019年確定將橫跨古蹟日本橋上方的部分改為地下化;在台北,新生高與國道一號聯手將史蹟豐富的圓山劍潭及中山橋周邊的景觀破壞殆盡後,至今仍因顧及龐大的來往車流,改善的計畫還遠遠未進入議程。戰後的汽車浪潮對都市構造的改變是世界性的,日本雖常被認為已達人本交通的水準,畢竟仍有許多值得改善與正在改善之處,而這正是還路於民這趟東京考察希望能學習的地方。

重新審視車輛社會協會(クルマ社会を問い直す会,以下簡稱重審協會)成立於1995年,時值日本交通死亡數再度爬升、事故數量更創新高的第二次交通戰爭期。他們揭櫫的核心目標是「改變車輛優先的社會,改以人為優先」、「能夠安全行走在道路上」、「追求沒有車輛廢氣與噪音的生活」、「以公共交通、自行車為移動工具」、「保護地球」、「減少車輛、增加孩童們的遊戲街道(遊び道,play street)」。對於車輛社會,他們反省其中三大面向:

(1)交通事故:2024年日本的交通事故死亡數為2663人,是最高點1970年16765人的16%,但日本社會仍在檢討死亡數的減少停滯不前,難達到2025年2000人以下的目標。重審協會指出,與西歐、北歐人本交通先進國相比,日本的行人、自行車在事故死亡中佔比特別高,顯示道路弱勢者的危險現況,所以他們希望從頭檢討以車輛為優先的道路結構、過於寬鬆的駕駛資格、事故防止機能的欠缺、法律上對違法駕駛的過度寬容。

(2)公共運輸的衰退與移動困難者的增加:「都市構造以車輛優先為目標,被重新改造→公共交通使用者減少、投資減少→公共交通服務品質降低→社會更加依賴私人車輛」,這樣的惡性循環廣見於世界各地的車輛社會,重審協會尤其看重車輛社會中,無法駕車者難以維持日常移動的「交通弱勢」問題,而高齡者被迫駕車更會增加事故風險,所以應該重振安全且環境友善的公共交通服務,改變政府對公路的投資金額遠高於公共運輸的失衡狀態,以保障民眾平等移動的權利。

(3)空氣污染與地球暖化:日本的車輛污染問題,較之過去已有顯著改善,但重審協會仍強調氮氧化物、PM2.5等其他空氣污染,及車輛在運輸部門排碳中的過高比例、單位距離下車輛過高的排碳量等問題,即便有電動車等新技術,也難稱對環境友善,根本上來說仍需從減少總體的車輛行駛距離來改善。

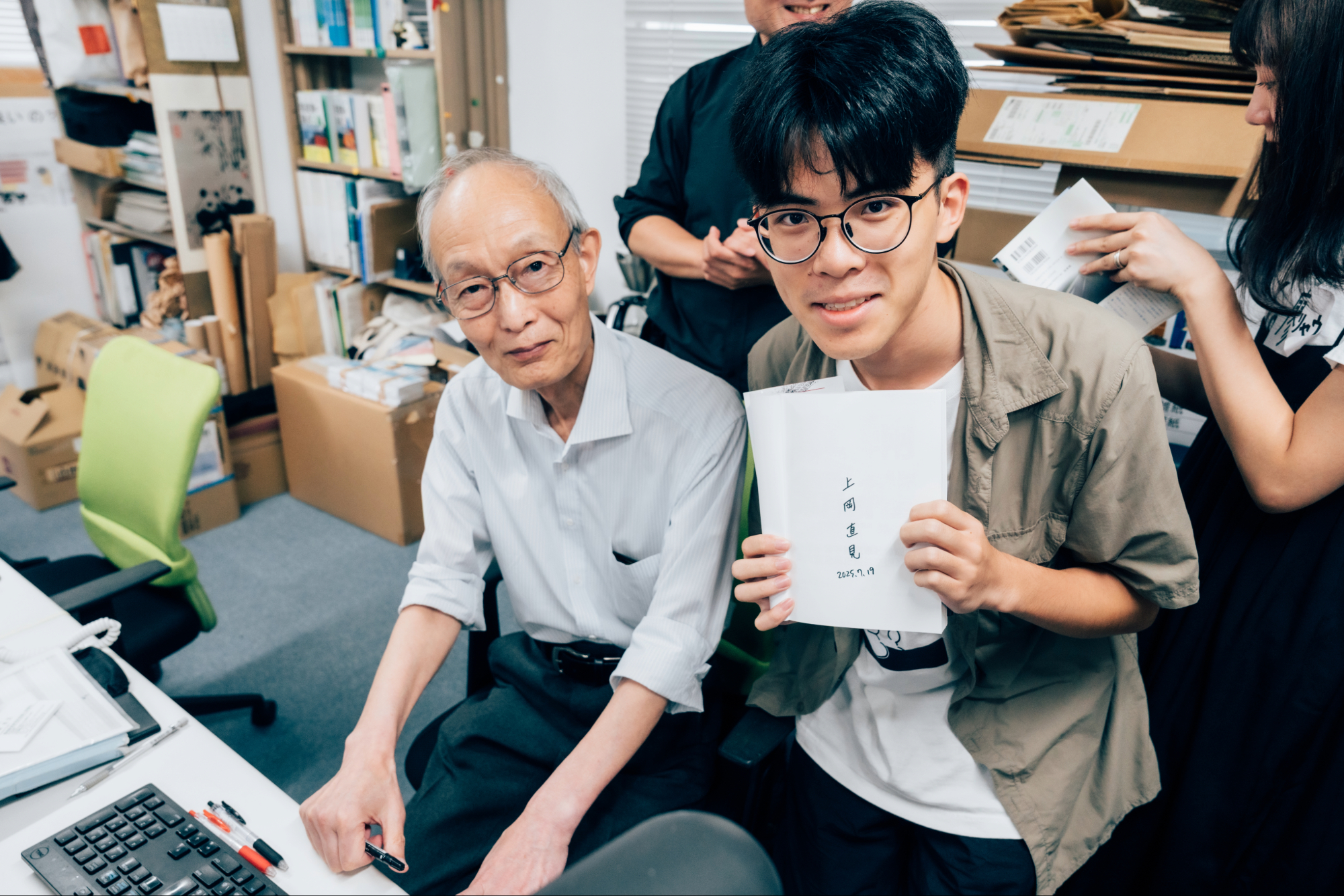

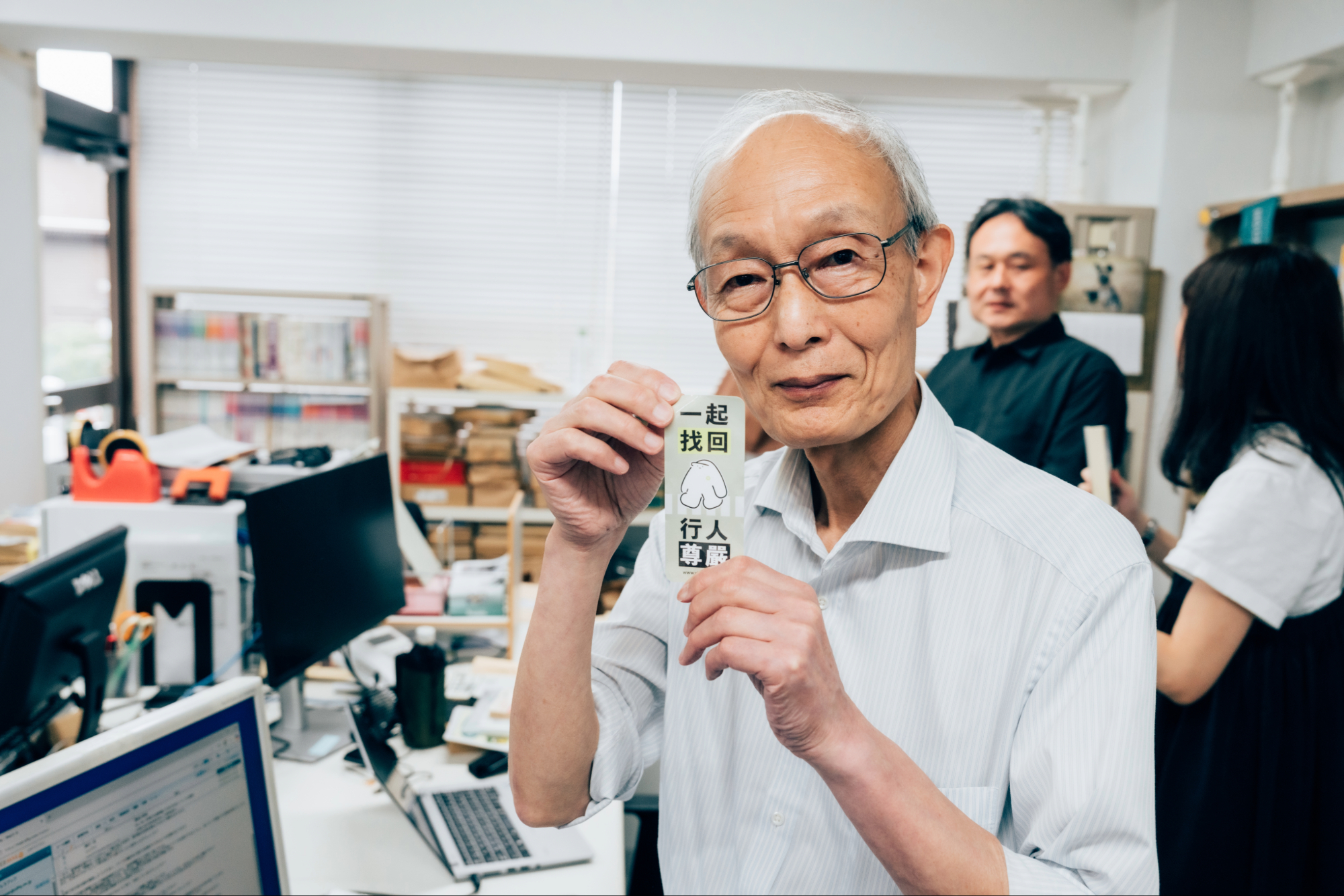

還路於民也向重審協會介紹組織活動的概況,並報告台灣的交通現況,報告後兩協會進行討論,以下就討論內容列出幾點觀察。

- 日本與台灣有高度的經濟、文化交流,互相是入境旅遊來源的主要國家,但日本社會對台灣交通的印象大概停留在「機車很多」,不會對整體的交通環境或車輛數規模有認識,即便是如重審協會這樣的專門團體,也多將目光放在人本交通上領先世界的西歐國家,所以還路於民向他們說明「台灣車輛總數超過人口數、人均擁有機車數世界最高」時,他們頗感驚訝。

- 重審協會的宣傳標語有一句「公共交通和自行車就是我們的腳」,他們不只關注行人議題,更廣泛將對地球環境友善的公共運輸與自行車納入推動目標,協會中有專門在地方推廣自行車移動、改善騎乘環境的成員,也有熟悉日本公共交通狀況的學者。還路於民說明,台灣自行車環境相當不安全,即便有深入各地的YouBike系統,仍難以培養穩定的自行車通勤群體。不過若仔細觀察,日本近年雖然廣泛在路側劃設藍色的自行車引導標示,有給自行車專用之通行空間的趨勢,但在禁行人行道、配戴安全帽義務化等管制上也有漸趨嚴格的傾向。藍色的引導標示畢竟不及荷蘭式的專用道,交通政策上日本也不若倫敦、巴黎以友善環境為目的積極鼓勵自行車,我的感覺是要求的義務有餘,而賦予的權利不足,整體來看並不積極推廣自行車通勤。自行車介於行人、車輛兩大群體之間而頗受忽視,看來是台日兩地的共同問題。

- 最近幾年,廣設人行道是台灣行人權益問題的一大焦點,但多遇到住戶、店家、車輛使用者的反對,關於這一點還路於民成員十分期待就教於重審協會。他們說明,日本民眾普遍有「鋪設人行道=減少交通事故」的觀念,而車輛路側臨停的取締也一直很徹底,自然不存在停車空間與人行道的衝突。至於標線型人行道,在台灣已成為難以/不願鋪設實體人行道時的變通辦法,而日本只會劃設在路幅狹窄、「物理上」確實無法鋪設實體人行道的巷道,而且只具警示作用,並不被視為真正的人行道。他們進一步提醒,人行道在保障行人安全的同時,也有可能導致車輛速度提升、減低對兩邊路側的注意,而在行人穿越道造成危險。另外,在日本車輛轉彎時撞擊斑馬線上的行人也是一大問題,所以他們積極鼓吹廣泛設置人車分離的號誌(相對來說,還路於民目前比較積極推動行人穿越道退縮及行人庇護島設置)。

- 關於路邊停車的問題,日本因為有車庫法,規定擁車者必須事先確保私人的停車空間,加上積極取締路側違規停車,歡迎消費者開車前來的店家也多會在私人土地的範圍內預留停車空間,車輛的停放一直很有序。至於台灣,即便真的引入車庫法,確保車輛的夜間停放不會侵佔到公共空間,日間的各種違規臨停問題依然難解。因為民眾生活長年來習慣得來速式的移動,消費、用餐、接送以車代步,普遍不願花費金錢力氣往遠處停車再步行,這種難改的積習,加上警察取締不力、街道構造難在短期內轉變,讓路邊停車的問題依然未見改善的曙光。

比較兩個協會的推行目標,可見台、日兩地對車輛社會的反思,處於非常不同的階段。首先,車輛與人誰優先的問題,日本交通團體已在整體都市計畫、公共投資的層次上討論,台灣則尚在停讓行人問題、停車空間與人行道的衝突問題上打轉。其次,空氣污染、排碳、車輛普遍的噪音污染,在台灣則幾乎未見討論,這是還路於民未來可以加以開發的議題。最後,道路空間的討論,台灣也還苦於普設人行道的困難,而日本已在研議自行車及孩童遊戲空間的確保。當然,行人安全在任何社會都應該是最優先的議題,而台灣顯然還在脫離交通戰爭的第一步,本應集中力量於降低死傷。重審協會在反思車輛社會上廣泛的視野,則可以作為我們未來要邁向更永續的交通環境時,一個重要的參考指標。

重審協會和還路於民同樣是廣邀社會各界、各領域專家的市民團體,但資歷較深的重審協會對各種與車輛社會相關的議題,有比較統一、明確的立場。在他們的官網上,有一區類似協會綱領的「本會見解」(https://kuruma-toinaosu.org/category/about_us/kadai-kenkai/),對各議題有清楚的表態。以下引用幾例:(1)關於交通事故,除了駕駛的責任,也應追究行政與車廠的責任(2)多數公共交通難以依靠營運本身來平衡收支,以致經營困難而衰退,讓無車者難以移動,本會明確反對「公共交通必須採獨立收支」,應該由政府來支持(3)在無號誌的行穿線,讓孩童對停讓行人的車輛行禮,或宣導舉手過馬路都是不對的,不應過度要求行人應注意、同理車輛駕駛,停讓是法定義務(4)日本的交通安全計劃以年死亡2000人以下為目標,但比起這種以達成數值目標來正當化當前交通政策的方式,本會更支持不斷追求改善的「零死亡願景」。

相對來說,年輕的還路於民對各議題的意見比較多元,有廣納各方、民主討論的優點,但協會的立場、目標可能較不易被識別。如何在組織內部尊重不同聲音,對外時又不失協會統一的立場表明,是我們可以進一步思考的問題。兩協會同樣以反思半世紀根深蒂固的車輛社會為職志,以改善行人安全為核心,並旁及自行車、公共交通環境的強化,雖因身處的社會迥異,兩協會眼下努力的目標略有差異,還是很高興這次能和重審協會交流,讓還路於民走出島國,和國際上其他志同道合者切磋學習。

全世界步行者,聯合起來!